溶岩ドーム崩壊の危険は今も...地域連携で防災力向上へ<普賢岳噴火災害30年>

1991年6月3日、43人が犠牲になった長崎県・雲仙普賢岳の火砕流惨事から今年で30年です。大火砕流をもたらした「溶岩ドーム」は、今も大規模崩壊の恐れがあります。最悪のケースが起きるとハード面だけでは防ぎきれないと、専門家は指摘します。こうした中、ソフト面=地域連携や早めの避難など、防災力向上のための新たな取り組みが始まっています。

防災無線の音:訓練、訓練... 地震が発生しました

5月、島原市と南島原市が初めて、合同での防災訓練を実施しました。島原半島を震源とするマグニチュード7.0と推定される地震で、震度6強の揺れが発生したとの想定です。

訓練の重要なテーマは「地震時の対応」だけではありません。地震により、雲仙普賢岳の溶岩ドームが崩壊する危険性もあるのです。

島原市 古川 隆三郎 市長:

溶岩ドーム崩落の危険性にともない安中地区に避難指示を発令します。ただちに避難して下さい。

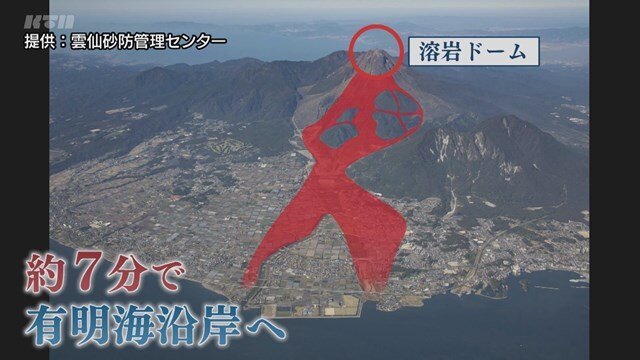

市街地から肉眼でも見ることができる溶岩ドームは、およそ1億立方メートル。福岡市のPayPayドーム50杯分を超える量です。「溶岩ドーム崩壊」は「訓練のシナリオ」ではなく「現実のリスク」として存在しています。

九州大学地震火山観測研究センター 清水 洋 特任教授:

1年間に5~6センチくらいの速さ、一番大きなところで9センチくらいの変動。非常に不安定。これで大きな地震が起きてゆすられたりしたら、ドンと落ちる可能性がある。

溶岩ドームと普賢岳の地山との間には、火山灰などの噴火による堆積物があり安定していません。昨年度だけでも3回、小規模な崩落が確認されています。

国土交通省は今年1月、普賢岳周辺を上空から撮影し、「ガリー」と呼ばれる雨水による浸食谷があるのを確認しました。「極楽谷」と「炭酸谷」のガリーは長さがおよそ2キロ、幅は最大80メートル、深さは最大50メートルで、溶岩ドームの下に到達した場合、崩壊につながるのではないかとの見方もあります。

専門家でつくる検討委員会は5つの崩壊の想定をまとめていて、最悪の場合、6万7000立方メートルを超える大量の土砂が、最短7分で有明海沿岸の国道まで押し寄せると見られています。

九州大学地震火山観測研究センター 清水 洋 特任教授:

最悪のケースとして、溶岩ドームが全部一気に落ちると、ハードウェア=砂防えん堤では止まらないので有明海まで行ってしまう。そういった場合はハードでは防げないので、事前になるべく前兆をつかんで情報を流して、危険性があれば避難させる、そういう形しかない。

校内放送:訓練、訓練...地震です

南島原市深江町の大野木場小学校です。ここでも避難訓練が行われていました。大野木場小学校は、1991年9月の火砕流で旧校舎が全焼しています。

島原市と南島原市は、それぞれに普賢岳の噴火災害を経験し、それぞれに防災訓練も行ってきましたが、今年は初めて両市合同での訓練を実施しました。

テレビ会議システムを使って、互いの被災状況や対策などについて情報共有を図ります。避難する人の受け入れ体制構築のシミュレーションも行いました。

島原市 古川 隆三郎 市長:

30年経ってやっと南島原市と一緒に訓練ができたが、考えてみれば自然災害に市の境や色々な境界はない。困ったときはお互いさまだし、むしろもっと早くやるべきだったと思う。

島原市では、小中学生や小さい子供たちが事前に決めた避難場所で保護者と合流する訓練も行われ、地域でも過去の災害の教訓が次の世代へと引き継がれていきます。

中木場保育園 松本 誠美 園長:

安中地区は30年前に避難をしたところ。この保育園も長い間、避難した。そのときの話を今のパパもママも知らない。私たちは知っている世代だから、伝えていく必要がある。

訓練の参加者:

あまり深く考えたことがなかったので、これを機会に色々と考えなきゃと思いました。

訓練の参加者:

(当時)実際に避難を体験したので、子供たちに伝えていけるんではないかと。参加した方が子供にもいいし、実際にそういうのが起きたときに対応できるかというと困るところもあるので、そういうところを(確認したい)。

大火砕流惨事から30年、災害の記憶は薄れていきます。しかし溶岩ドーム崩壊のリスクは今も目の前にあります。

防災力向上のためにできることは何か。火山と共に生きる地域の模索が続いています。