資料館に眠る被爆楽器~その姿 その音色 その記憶~ 長崎原爆の記憶を今に伝える被爆ピアノ

長崎原爆資料館には、およそ2万点の資料が収蔵されています。このうち半数は、市民などから寄贈された品です。ここに、過去に1度だけしか展示されたことがない「ある楽器」があります。被爆ピアノです。「当時の傷跡」と「家族の思い出」を、今に伝えています。

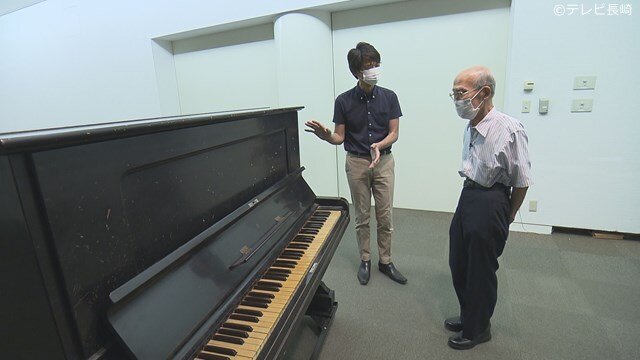

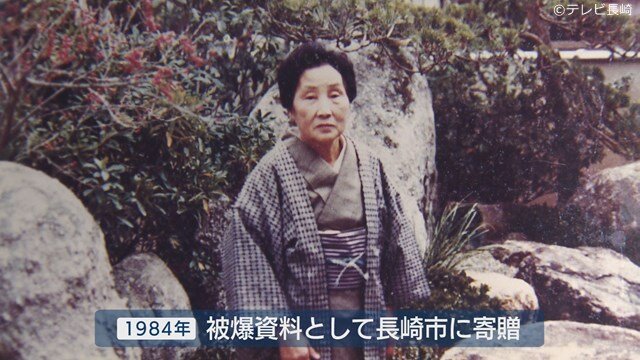

長崎市の 松田 勝三さん、77歳。この日は、母親が37年前に原爆資料感に寄贈した品を見に行きます。まるで久しぶりに家族に会いに行くような心持ちです。

吉井誠アナウンサー「これですか。思ったより大きいピアノなんですね」

松田 勝三さん「使ってたころはまだ背丈がかなり低かったですから...言われてみるとやっぱり大きかったんだ...」

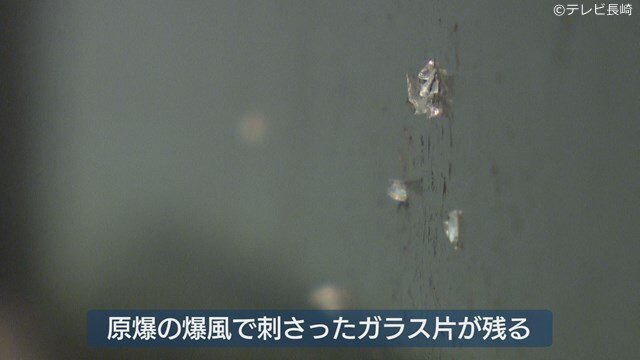

吉井アナ「ここにキラキラと粒がありますけど」

松田さん「結局それがガラス片だったんですね。それだけ原爆による爆風というのが、強かったんだなという感じがしますよね」

あの日の傷を残した「被爆ピアノ」。県内で確認されているのは、この1台だけです。しかし長年収蔵庫にしまわれ、存在を知る人はほとんどいません。

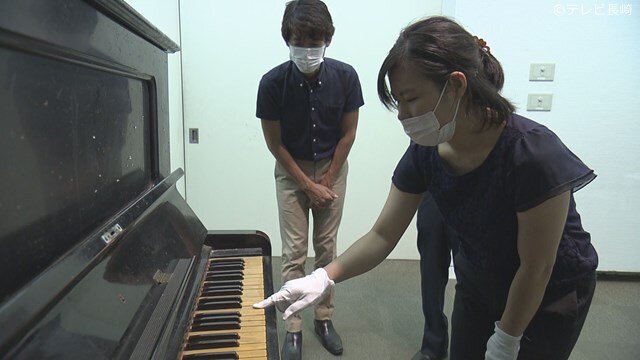

吉井アナ「かなり年季が入っていますけれども、これ、音は出るんでしょうか」

長崎市被爆継承課 海老沢 優紀さん「一部(音が)出ないところもあるが、ほとんど音が出る状態」

ポーン・・・・・

吉井アナ「ド、を押したのに、複数の音が聞こえるような、そんな感じですね」

松田さん「にごった『和音』みたいな感じがしますね」

吉井アナ「でも、鳴るんだなって。楽器なんだな、って」

松田さん「やっぱりこう、家族みんなで ピアノを中心に楽しんでいたというかね」

1945年8月9日、一発の原子爆弾が、長崎に投下されました。

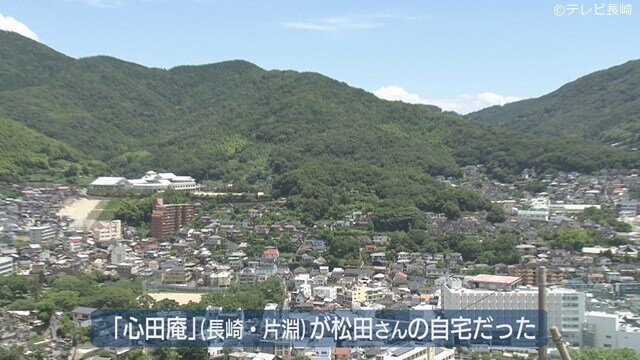

当時、松田さん一家は爆心地の南東およそ2.8kmの片淵に住んでいました。現在、長崎市の史跡に指定されている日本家屋「心田庵」が自宅でした。その時、松田さんはまだ1歳。爆風で壊れた部屋のがれきに埋もれているところを、母のセツさんに救い出されました。生死の境を1週間さまよったと聞かされていますが、その記憶は残っていません。

松田さん「ちょうど、この辺りにあるんかな、ピアノを置いていた。向こうが金毘羅山。ちょうど西向きになる」

吉井アナ「じゃあ爆風は向こうから。爆心地側から」

松田さん「母親の話では、ある程度視界がはっきりして気付いたのは、重量が200キロもあるピアノが傾いたうえに、色んなガラス破片が刺さっているということに、言葉が出なかったと。その瞬間、これはどうしたらいいのかと。ピアノだけじゃなくて、ふすまとか障子とか、ガラス戸があちこち傷んだり、天井がひずんだり、いろんなことがあったようですから」

音楽が大好きだったセツさん。ピアノを残したい一心から、刺さったガラスをできる限り取り除きました。いつも家族の中心にあったピアノの音色は、セツさんにとって幸せの象徴でした。子どもが巣立った後も手放すことはできず、悩んだ末に「被爆資料に活用してほしい」と、長崎市に寄贈することを決めました。亡くなる1年前のことでした。

「被爆ピアノ」は広島にもあります。去年の平和記念式典では合唱の伴奏に使われ、その響きが世界に届けられました。

被爆2世で調律師の矢川 光則さんです。6台の「被爆ピアノ」を個人で管理・修復し、各地で演奏会を開く活動をしています。11年前、矢川さんは原爆資料館で、長崎の「被爆ピアノ」を調べたことがあります。

調律師 矢川 光則さん「かなり壊れてましたね。ピアノ線はほとんど全部断線、切れてましたね。原爆の恐ろしさを伝えていくために寄贈されたはずだと思うんですよね。それがまったく展示されていないということは、いかがなものかなと思いますね。」「この被爆ピアノが、いま果たしている役目は大きいと思う」

戦後76年、長崎の街は復興を果たしました。しかし、時間と日常の流れの中で、被爆の痕跡は、次第にその数を減らしてきています。そうした中、被爆ピアノは「原爆の脅威」と「平和な生活」、2つの記憶を、今も私達に示しています。

松田さん「資料館に来られる子供さんたちは、こういう被爆資料を見ることによって少しでも生活の知恵になって行けばいいなと。ゆくゆくは、みんなが仲良くしようよ、と言う気持ちにつながればいいなと言う気がします」

長崎に唯一残る被爆ピアノ。ただ、原爆資料館は「現状での保存」が前提なので、修復することができず、広島のように演奏に使うことは残念ながらできません。そして場所を取るため、いまのところ展示する予定もないということです。

その姿、その音色、その記憶。求める声があがるその日まで、長崎の「被爆ピアノ」は収蔵庫で眠り続けます。